di Vittorio Strada

«Corriere della sera», 31 dicembre 2003

Dalle riflessioni dell’intellettuale marxista sull’etica del terrorismo nasce la figura di Naphta

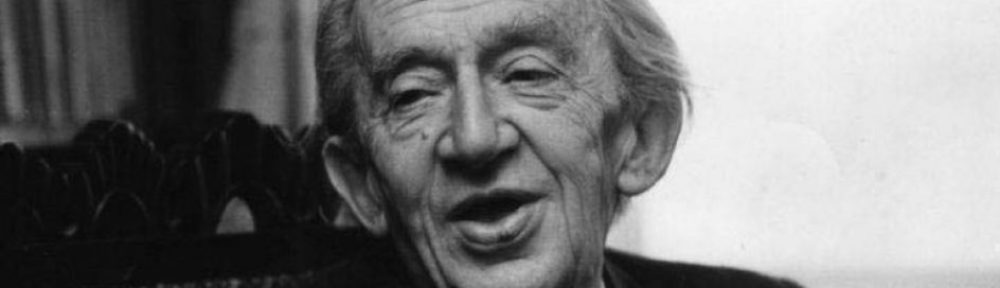

Il momento più intenso che il terrorismo e la riflessione sulla sua legittimità etica hanno trovato nella cultura europea è legato alla biografia intellettuale di György Lukács, il filosofo marxista ungherese che è stato, assieme ad Antonio Gramsci, l’espressione più alta del «leninismo occidentale». Gli storici che hanno ricostruito la sua vita e il suo pensiero, come Árpád Kadarkay ha fatto nel modo migliore, sono concordi nel riconoscere che la fase centrale della sua formazione coincide con la grande crisi europea che va dalla guerra mondiale alla rivoluzione bolscevica, periodo in cui Lukács scrisse i suoi due capolavori Teoria del romanzo e Storia e coscienza di classe, opere che segnano il suo passaggio da una tormentata ricerca etico-religiosa all’adesione totale al comunismo. Fu, questo, uno degli episodi più straordinari e significativi della coscienza europea di quegli anni a livello sia intellettuale sia esistenziale, tanto che il giovane Lukács divenne il prototipo di un personaggio di uno dei maggiori romanzi del tempo: La montagna incantata di Thomas Mann, dove appare nelle vesti del gesuita rivoluzionario Naphta, avversario di un’altra figura, Settembrini, quintessenza dello spirito democratico. La «conversione» di Lukács al comunismo leniniano fu un vero «salto della fede», una «scelta» kierkegardiana che l’opera successiva di Lukács «razionalizzò» all’estremo, senza però cancellare l’impulso «irrazionale» di base.

Continua a leggere