di Tearry Eagleton

da Figure del dissenso. Saggi critici su Fish, Spivak, Zizek e altri, Meltemi, 2007.

Pubblicato per la prima volta sulla «The London Review of Books» del 20 febbraio 2003 con il titolo Kettles Boil, Classes Struggle [Le teiere bollono, le classi lottano]. Il testo è una recensione del libro di György Lukács A Defence of History and Class Consciousness, London, Verso, 2002.

Per cambiare il mondo bisogna far uso di una strana forma di “doppio pensiero”. Perché possa davvero agire, infatti, la mente deve caparbiamente fissarsi su ciò che è reale, e credere fermamente che il fatto di conoscere la situazione così com’è sia fonte di ogni saggezza morale e politica. Il solo problema è che una simile conoscenza è anche terribilmente difficile da conseguire e forse, nella sua forma più completa, è addirittura irraggiungibile. Quel che è difficile non è tanto trovare soluzioni, ma riuscire a cogliere il modo in cui stanno davvero le cose in un particolare frammento del mondo. Se riesci a farlo, allora questo basterà a indicarti il genere di soluzioni di cui sei in cerca. Le risposte insomma non sono la cosa più difficile da trovare. Il problema perciò non è solo che esistono molte versioni di come stanno le cose nel mondo in competizione fra loro – fra cui c’è anche la credenza postmoderna che le cose nel mondo non stiano in nessun modo particolare; il problema è anche di capire che per assoggettare le nostre menti al reale è necessaria un’umiltà e un oblio di se stessi che ripugna non poco al nostro ego vociante e importuno. È un percorso privo di attrattive, che disdegna le fantasticherie e per la mente umana rappresenta una cronica forma di disinganno. In definitiva solo il virtuoso è in grado di vedere le cose per quel che sono. Da tale punto di vista non ha alcun senso esigere la fine del capitalismo se davvero il sistema era già morto alcuni decenni fa e, semplicemente, nessuno se ne era reso conto. In questo senso molto generale, tutte le prescrizioni relative a ciò che bisogna fare implicano descrizioni di come stanno le cose – e i valori devono in qualche modo essere legati ai fatti. Ma nell’istante stesso in cui alla mente viene chiesto di essere casta, rigorosa e disinteressata, le viene chiesto anche di rifiutare il reale in nome del possibile. La mente deve riuscire ad armonizzare il modo indicativo con il congiuntivo, sposando un freddo e demistificante senso del presente a un passionale e immaginifico slancio che lo superi. La mente è chiamata a essere a un tempo specchio e lampada, riflesso fedele del reale che la circonda e luce che irradia su di esso e lo trasforma. Perciò gli stessi voli della fantasia grazie ai quali possiamo tentare di cogliere la situazione così com’è sono essenziali per immaginare un’alternativa al reale; dobbiamo essere turbati dinanzi all’immagine di un futuro in cui uomini e donne si ammaleranno per tentare di dominare gli altri, mentre le blandizie del presente li troveranno impassibili e in preda a un volgare sospetto. Se il romantico vuol far sì che il mondo si adegui al proprio desiderio e il realista adatta la mente al mondo, il rivoluzionario è chiamato a fare al tempo stesso entrambe le cose.

In questo senso la politica radicale ha bisogno di un tipo di essere umano stranamente ibrido, più scettico e più fiducioso a un tempo rispetto alla media delle persone. Persone come queste sono più tristi nel loro modo di guardare al passato e al presente rispetto alla maggior parte dei conservatori, ma sono anche più aperte di gran parte dei riformisti liberali a un futuro ricco di cambiamenti. Proprio perché ciò che non va nel presente è di natura strutturale, si tratterà sempre di qualcosa che è assai più profondo della semplice follia o bricconeria di un individuo – e questa è la cattiva notizia; ma per la stessa ragione in linea di principio lo si potrà cambiare – e questa, dopotutto, è la buona notizia. Perciò quando i radicali sono accusati di essere dei Geremia dai liberali e degli utopisti sognatori dai conservatori, allora sono certi di avere imboccato più o meno la strada giusta. Questa dualità sbuca fuori anche nella teoria marxista, sotto forma di una disputa su quanto potere si debba attribuire al soggetto e quanto all’oggetto. Ma dato che in questo contesto “soggetto” significa masse rivoluzionarie e con “oggetto” si intende qualcosa di simile alla storia o alla società di classe, il problema epistemologico diventa ipso facto anche politico. In che misura il mutamento dipende da noi, e quanto è invece soggetto ai vincoli di condizioni oggettive? Se spinta all’eccesso l’iniziativa individuale sfocia nel volontarismo, mentre la forza tirannica del reale si tramuta in determinismo; l’unione di queste due eresie è nota come società della classe media, che in ambito politico crede nell’autodeterminazione mentre in quello economico considera l’individuo una semplice pedina soggetta alle forze del mercato. Le dottrine volontaristiche del capitalismo, pertanto – il solo limite è il cielo, mai dire mai, se provi puoi farcela – sono un comodo schermo utile a nascondere la “verità” del suo determinismo – visto che il soggetto umano è preda di forze economiche imprevedibili, che sfuggono al controllo di chiunque. Quelle dottrine, però, sono anche il riflesso di una fede reale nella democrazia, per quanto sia difficile conciliarla con l’anarchia economica. Che dire allora della versione marxista di questo problema? Marx stesso, da giovane, tendeva a parlare di soggetti umani della prassi, mentre nelle opere della maturità preferiva parlare di processi oggettivi simili a leggi. Alcuni dei suoi discepoli sostennero che si trattava soltanto di modi diversi di pensare alla stessa cosa; altri invece, fra cui soprattutto umanisti o hegelo-marxisti come Jean-Paul Sartre, consideravano proprio quel discorso sui processi simili a leggi come una forma di alienazione. Nei suoi primi scritti Antonio Gramsci sosteneva addirittura che con il passare degli anni Marx era diventato sempre più immaturo, e proprio per questo bisognava disfarsi del Capitale. Allo slogan “Torniamo al giovane Marx!” lanciato dagli umanisti presto rispose “Recuperiamo il Marx di mezz’età!”, divenuto il grido di battaglia di Louis Althusser e dei suoi accoliti per i quali il discorso giovanile di Marx sui soggetti umani viventi era solo uno spiacevole lascito hegeliano, e il pensiero veramente scientifico era solo quello del Marx “maturo”. Per alcuni apologeti borghesi dell’epoca di Marx l’essenza dei soggetti umani era la loro libertà, mentre i processi storici oggettivi erano governati da leggi inesorabili. Alcuni marxisti considerano però problematica la prima parte di questa argomentazione, dato che puzza un po’ di lassez faire; in ogni caso era davvero difficile mettere fuori gioco la libertà e al tempo stesso continuare a invocare il cambiamento sociale. Lo stesso Marx a volte sembra quasi parlare da determinista, mentre in altre occasioni non lo è affatto. Quanto al marxismo della Seconda Internazionale, era rigidamente determinista e riservava al soggetto un ruolo davvero marginale: ma se il socialismo era un destino già scritto nelle leggi della storia, per quale ragione uomini e donne dovevano tentare di raggiungerlo? Perché lottare per qualcosa che sarebbe avvenuto comunque? E perché mai bisognerebbe credere che l’inevitabile sia anche desiderabile? Potrebbe benissimo darsi che le cose stiano all’opposto. Filosofi marxisti come Kautsky e Plechanov non seppero mai fornire una risposta davvero convincente a quest’ultima domanda, anche se alcuni loro colleghi – consci del fatto che una versione positivista del marxismo non sarebbe stata in grado di fornire alcun criterio etico in grado di provare perché si dovesse preferire il socialismo a ogni altro regime politico – tentarono di condire questo stenle storicismo con un pizzico di etica kantiana. In ogni caso, il problema della natura a prima vista superflua del soggetto umano può essere affrontato in qualche modo: si dirà allora che il socialismo era davvero inevitabile, ma che di questa inevitabilità faceva parte anche l’insurrezione della classe operaia. Il proletariato era costretto a insorgere e a rovesciare un sistema divenuto ormai insopportabile, dopo aver preso coscienza del ruolo storico che gli era stato assegnato. Con questa astuta soluzione il determinismo storico era fin dall’inizio un fattore del libero comportamento degli attori umani, proprio come la divina provvidenza che non ci dispensa dal prendere le nostre decisioni liberamente, pur agendo su di esse e mediante esse. La mia liberà, pertanto, non è un’imbarazzante omissione nel piano predisposto da Dio per l’intero pianeta dato che all’origine di questa libertà c’è lo stesso Dio, il quale ha già calcolato tutte le mie azioni liberamente scelte da qui all’eternità. Perciò lo scorso venerdì Dio non mi ha certo costretto a travestirmi da cameriera e a farmi chiamare Milly; ma poiché è onnisciente, sapeva che l’avrei fatto e dunque poteva costruire i suoi schemi cosmici avendo chiaro in mente Milly e il fattaccio del venerdì. Non c’è nulla che possa fermare l’avvento del regno di Dio, ma solo perché il fatto che i cristiani operano affinché si realizzi è anch’esso preordinato. Insomma, la nozione di divina provvidenza decostruisce l’opposizione fra soggetto e oggetto, libertà e necessità. Nell’era moderna, essa assume la forma dell’Assoluto hegeliano. Questa soluzione, però, non poteva certo garantire la centralità e il protagonismo del soggetto, e da questo punto di vista la situazione sarebbe completamente cambiata soltanto con la rivoluzione bolscevica. Se infatti quel cataclisma fu la rovina dello zar, segnò anche il crollo del materialismo meccanicista, secondo cui il soggetto umano era semplice sintomo del processo storico. La creazione del primo Stato dei lavoratori ricordò alla teoria marxista che tanto aveva contribuito alla sua nascita quel che ormai aveva quasi del tutto dimenticato: che la vicenda umana è scritta da uomini e donne, non dalla storia. Nelle epoche rivoluzionarie, la teoria marxista tende a far ritorno con rinnovato vigore al tema della coscienza; ma lo stesso avviene nei periodi di reazione, durante i quali – come in buona parte del marxismo occidentale – le questioni politiche rimaste insolute vengono sostituite da problematiche culturali e filosofiche. Il problema, allora, è come dar voce all’importanza del soggetto senza fare un regalo agli idealisti borghesi, sin troppo lieti di sentire che le ingiustizie possono essere sanate da un pizzico di forza di volontà in più e che il fatto di cambiare parere produce una trasformazione più profonda e radicata di una semplice trasformazione nei rapporti di proprietà. Quel che la rivoluzione bolscevica mise in luce fu dunque che la teoria marxista aveva perso terreno rispetto alla pratica socialista – anche se non si può dire che oggi questo sia uno dei problemi politici più urgenti della sinistra. La sinistra di oggi, orfana delle opportunità politiche di un Lenin o di un Lukács, si è ormai abituata a zoppicare dietro alla teoria – quando quest’ultima non ne prenda addirittura il posto. Così, dopo che nel ’68 la protesta radicale fu spazzata via dalle strade di Parigi a rinfocolarla ci avrebbe pensato il “discorso” – o meglio il significante fluttuante. Proprio per questo non è affatto insolito che i seguaci di Michel Foucault celebrino la forza anarchica della follia e al tempo stesso votino per i liberal-democratici – e del resto si può appoggiare con eguale entusiasmo un Tony Blair e un Pierre Bourdieu. Nell’era del bolscevismo, al contrario, la teoria doveva a volte sudare sette camicie per mostrarsi all’altezza di ciò che stava accadendo per le strade.

Il soviet di Pietroburgo stracciò e riscrisse le teorie marxiste del potere politico, mentre la rivolta bolscevica colpì a morte quel tipo di marxismo per il quale l’agire umano era soltanto una sorta di piacevole extra.

Da un punto di vista filosofico, Lenin era un esponente della bizzarra epistemologia secondo cui le idee sono copie o riflessi di oggetti reali. Da un punto di vista politico, tuttavia, questo modello prevalentemente passivo della mente non poteva certo dar conto dei tumulti scoppiati nelle aziende agricole e nelle fabbriche della Russia. La prassi leninista supera la teoria, e per dar conto di quel che era accaduto bisognava scambiare un filosofo borghese con un altro filosofo borghese – rivolgendosi a Hegel piuttosto che a Kant – e recuperare un’idea di coscienza come intervento attivo piuttosto che come riproduzione esatta del reale. C’era bisogno insomma di una riformulazione hegeliana del marxismo, in grado di riscrivere la storia retrospettivamente e fornire al bolscevismo, ormai a giochi fatti, l’epistemologia di cui era privo. Proprio per questo lo Spirito del Mondo scelse il filosofo ungherese György Lukács per realizzare questo arduo compito. E Lukács lo fece nel modo più ingegnoso possibile in Storia e coscienza di classe (1923), vero pilastro intellettuale del marxismo occidentale. Nessuna altra opera della filosofia marxista ha esercitato un influsso maggiore di questo libro, che fra l’altro reinventa la teoria dell’alienazione del giovane Marx in un’epoca in cui gli scritti marxiani sul tema erano ancora ignoti. Per Lukács proprio l’alienazione ci induce a dimenticare che l’oggetto ha la sua origine nel lavoro del soggetto; la storia dell’epistemologia occidentale moderna assume un aspetto diverso non appena ci rendiamo conto che il suo “oggetto” innocente è in realtà una merce deificata. Soltanto allora, a parere di Lukács, riusciamo a capire perché mai Immanuel Kant è costretto a postulare da un lato una misteriosa libertà individuale e dall’altro un oggetto impenetrabile, vincolato a leggi immutabili.

Lo iato esistente fra i due verrà colmato dalla dialettica. Storia e soggettività, sostiene Lukács, non sono altro che polarità diverse di un unico processo dialettico. Assumendo l’aspetto di coscienza della classe operaia la mente diventava una forza trasformatrice che agiva nella realtà, senza ridursi a un passivo riflesso di questa. L’oggettività, pertanto, non deve essere raggiunta tramite la contemplazione disinteressata tipica delle scienze della natura “borghesi”, se la verità è davvero il prodotto dell’interazione fra mente e mondo e non un semplice effetto dell’espulsione del soggetto dall’oggetto, che in tal modo può essere osservato con maggior precisione. Stando a quest’idea perversa di scienza, infatti, il soggetto può conoscere l’oggetto nel miglior modo possibile soltanto eclissandosi dal contesto dell’indagine. Per Lukács, al contrario, la verità viene raggiunta dalla classe operaia quando quest’ultima diviene consapevole di se stessa come soggetto universale della storia – perché di fatto una soggettività universale si identifica con l’oggettività. Di conseguenza possiamo riuscire a storicizzare la verità evitando il pericolo del relativismo: secondo Hegel, la verità della storia è lo Spirito del Mondo che giunge all’autocoscienza; per Lukács, è l’autocoscienza della classe operaia. Lo Zeitgeist si è finalmente incarnato nei dannati della terra.

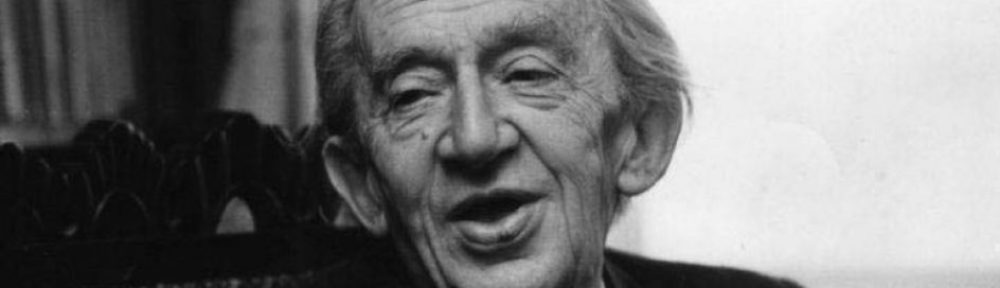

In breve, Lukács ammetteva che esiste una categoria in grado di mediare fra soggetto e oggetto, vale a dire l’autocoscienza. Nell’atto di conoscere me stesso, infatti, divento simultaneamente soggetto e oggetto; questo particolarissimo tipo di conoscenza contribuisce a distruggere la dicotomia fra pensiero e azione, o fatto e valore – visto che conoscermi significa anche alterare me stesso nell’atto stesso in cui mi conosco, e riuscire a cogliere la verità della mia condizione significa anche sapere di cosa avrei bisogno per poter essere libero. Questo vuol dire forse che la teoria marxista non è nient’altro che l’autocomprensìone storica della classe operaia, esattamente come l’Assoluto hegeliano non era altro che la riflessione della storia su se stessa? Ma se le cose stanno davvero così cosa ce ne facciamo della reiterata affermazione leninista secondo cui la teoria marxista deve essere inculcata dall’esterno alla classe operaia? E che fine fa il ruolo dell’élite rivoluzionaria? Inizialmente accolta con favore, la grande opera di Lukács creò presto molti problemi ai custodi dell’ortodossia marxista. “Ancora pochi professori come questi, pronti a sciorinarci le loro teorie, e saremo perduti!”, urlò Zinoviev in occasione di un congresso del Partito comunista. Sulla copertina di A Defence of “History and Class Consciousness” c’è una foto di Lukács, che sembra una sorta di ibrido fra un professore matto e un punk. L’autore stesso, a dire il vero, avrebbe in seguito disconosciuto il libro – e in effetti la ritrattazione si confaceva a questo abietto individuo come l’ottimismo a Trotzkij. Quel che nessuno sa, tuttavia, è che Lukács scrisse di proprio pugno una risposta alle virulente critiche da cui fu investita la sua opera; venuto alla luce di recente dagli archivi del Partito comunista sovietico, quel testo viene pubblicato oggi per la prima volta. Il principale obiettivo che Lukács si pone in questo testo così polemico e appassionato (nel quale accusa persino uno dei suoi critici di “morboso fatalismo”, un disturbo grave e potenzialmente infettivo) è dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere un bolscevico duro e puro. In effetti aveva ottime ragioni per farlo, dal momento che la Repubblica dei lavoratori di Ungheria nata nel 1919 – nella quale lui stesso ebbe un ruolo attivo in qualità di commissario politico – era stata sgominata in parte a causa della sua leadership terribilmente debole. Proprio come il Paradiso perduto, l’Ulisse e molti altri testi davvero notevoli, Storia e coscienza di classe è il frutto di una rivoluzione raffazzonata. Lukács non considera la propria teoria della conoscenza storicistica incompatibile con l’idea di una teoria fondata e inculcata nelle masse da un’avanguardia rivoluzionaria. Certo, i lavoratori possono riuscire a capire di essere sfruttati ma è difficile che siano in grado di cogliere i più piccoli dettagli della teoria del plusvalore o del modo di produzione asiatico soltanto perché si sentono trattati male. Bisogna reagire al materialismo meccanico, dunque: l’insurrezione è un’arte, un saper cogliere l’attimo in modo quasi intuitivo, e non un semplice stadio in un qualche processo di sviluppo tristemente prevedibile. Almeno in tale contesto, dunque, il momento soggettivo assume un predominio decisivo. Il tipo di marxismo determinista contro cui Lukács si scaglia è particolarmente evidente nella cosiddetta dialettica della Natura, un vero modello di materialismo metafisico che Engels delineò a partire dal positivismo del secolo XIX. Questa dottrina è stata riassunta in modo assai asciutto e duro dalle parole (peraltro prive di intento satirico) di un marxista che ho conosciuto: “I bollitori bollono, i cani agitano la coda e le classi lottano”. Lukács, in effetti, si limita a un cenno di riverenza nei confronti di questo fondamentale esempio di riduzionismo ma è molto più entusiasmato dall’idea che la nostra conoscenza della Natura è sempre mediata socialmente. Quest’ultima è una tra le molte tematiche che oppongono John Rees – il quale ha scritto un’erudita e illuminante introduzione al libro di Lukács – a Slavoj Žižek, cui dobbiamo una provocatoria Postfazione al testo tipica del suo stile. In poche parole Rees cerca con grande rigore di recuperare Lukács a una certa ortodossia marxista, mentre la verve molto più immaginifica di Žižek finisce per farne qualcosa di molto più simile a un esistenzialista che a un materialista. Il Lukács di Žižek è in realtà un esotico miscuglio fra Jacques Lacan e Alan Badiou, un pensatore che rompe definitivamente i ponti con l’evoluzionismo per abbracciare la “contingenza radicale” dell’atto rivoluzionario. Se Rees rischia di eliminare ogni elemento di novità dal pensiero di Lukács, Žižek fa di lui un tipo molto più simile a un parigino dell’avant-garde che a un comunista ungherese.

Rees è sin troppo preoccupato di ricondurre Lukács al “diamat” – ovvero alla dialettica della Natura –, descrivendolo come un leninista ortodosso ma senza analizzare con sufficiente profondità la tensione esistente fra le teorie della coscienza storicista e d’avanguardia. Sembra perciò approvare la decisione di Lukács, il quale gettò senza rimpianti nella pattumiera della storia i propri scritti pre-marxisti anche se di indubbio valore – mentre la verità è che senza la possibilità di attingere a fonti filosofiche non marxiste il marxismo occidentale si sarebbe rivelato terribilmente più povero. Rees difende inoltre a spada tratta l’idea di Lukács secondo cui la falsa coscienza ha origine in definitiva dalla natura reificata e feticistica della società capitalista. Si tratta in effetti di un’argomentazione forte, vero e proprio fondamento di un testo come Storia e coscienza di classe; ma Rees non si accorge che essa nasconde anche un aspetto riduzionista. Così esistono forme ideologiche di ogni genere che non hanno nulla a che fare con la reificazione, tra cui quelle che non riguardano la classe sociale. Rees, insomma, diventa lui stesso preda di una reificazione quando parla della “dialettica” – sebbene nel caso specifico questo non accade perché è vittima del feticismo delle merci. La tragica ironia del percorso intellettuale di Lukács è che lui stesso, da soggetto rivoluzionario quale era in origine, divenne una colonna dello stalinismo e dunque il sintomo di un processo storico determinato. Da questo punto di vista, peraltro, la sua vicenda personale è identica a quella intellettuale di Marx. Nato a Budapest nel 1885, figlio di un noto finanziere ungherese e di una madre discendente di una delle più antiche e ricche famiglie ebree dell’Europa orientale, Lukács non sembrava davvero tagliato per una carriera da comunista. I suoi primi interessi filosofici, sviluppati nella forma di una scrittura cupa e tragica, vertevano sull’etica e l’idealismo; il suo pensiero politico, invece, era una forma di anticapitalismo romantico. Opere come Anima e forma (1910) e Teoria del romanzo (1916) sono il riflesso di un astratto, utopico ripudio della civiltà borghese; vi si avvertono gli influssi di uno strano miscuglio in cui confluiscono Hegel, Kierkegaard, Dostoevskij, Tolstoj, Georg Simmel e Max Weber. La rivoluzione bolscevica indusse Lukács ad abbandonare progressivamente la metafisica tragica per approdare al materialismo storico; e il crollo dell’ancien régime ungherese, nel 1918, lo spinse fra le braccia del Partito comunista ungherese di Bela Kun. Nel 1919, il giovane filosofo kierkegaardiano divenne commissario politico per l’educazione e la cultura della disgraziata Repubblica sovietica ungherese, promuovendo teatri aperti ai lavoratori e lanciando una controversa campagna di educazione sessuale che fece conoscere ai ragazzi l’idea di libero amore, screditando la monogamia dei loro genitori. Il comunismo avrebbe finalmente risolto le tragiche antitesi fra essenza ed esistenza, fatto e valore, soggettivo e oggettivo, individuo e totalità che avevano funestato le sue prime riflessioni. L’armoniosa totalità di poteri sociali che il giovane Lukács aveva scoperto nel mondo dell’antichità classica subiva così un mutamento di epoca, e ritornava in vita sotto forma di futuro socialista. Il marxismo era insomma il completamento della grande eredità umanista borghese: proprio per questo il Lukács maturo si mostrò favorevole al Comintern ogniqualvolta fu indotto a stringere un’alleanza politica con l’Occidente borghese – come nel periodo del Fronte popolare –, mentre lo osteggiò ogniqualvolta tese ad abbandonare questa politica di distensione – come nel periodo immediatamente precedente alla seconda guerra mondiale, quando la socialdemocrazia venne bollata come “socialfascismo”, in occasione del patto nazi-sovietico o sotto il peso della guerra fredda. In realtà non fu Lukács a zigzagare per adattarsi alla politica sovietica, ma fu piuttosto quest’ultima a zigzagare attorno a lui. In un certo senso il Lukács della rivoluzione ungherese si era limitato a tradurre in termini concreti un conflitto metafisico fra il valore spirituale autentico e la corruzione prodotta dall’esistenza temporale: il primo assunse le sembianze del proletariato rivoluzionario, mentre la seconda fu impersonata dalla società borghese. Ancora assolutista nel suo modo di pensare, il Lukács neofita marxista predicava l’intollerabilità di qualunque compromesso fra i due e proprio per questo si era meritato il rimprovero di Lenin, che lo accusò di infantile estremismo. Non molto tempo dopo la morte di Lenin, tuttavia, Lukács avrebbe cambiato il proprio atteggiamento politico sostenendo entusiasticamente la dottrina staliniana del “socialismo in un solo paese” e scagliando alcuni nobili anatemi nei confronti dell’avanguardia culturale rivoluzionaria in nome di un’estetica marxista assai più classica. Poiché il tentativo di piegare il reale per adattarlo ai suoi desideri era fallito tanto nell’ambito della riflessione filosofica quanto in quello della prassi rivoluzionaria, decise stoicamente di adeguare i propri desideri a una dura realtà sovietica.

E tuttavia la devozione mostrata da Lukács nei confronti della cultura classica – se non addirittura della grande eredità umanistica borghese – costituì anche una tacita critica del filisteismo staliniano. Dopo essere transitata dall’antichità sino al futuro socialista, l’idea di totalità finì perciò per trovare una sua collocazione nel romanzo realista – unico rifugio concessole dal fallimento delle speranze rivoluzionarie. Quanto alla fiamma dell’utopia, che appare qua e là capricciosamente in Dostoevskij, sembrò brillare per poco nell’Ungheria insorta ma anch’essa venne subito spenta dal tragico declino del socialismo trasformatosi in oppressione dello Stato. Era venuto il momento di riscoprirla nell’enorme tradizione del realismo letterario europeo che da Balzac e Scott giungeva sino a Tolstoj e Thomas Mann. Perciò individuo e totalità organica, sentimento e ragione, reale e ideale avrebbero finalmente trovato una loro conciliazione in Wawerleye ne Il rosso e il nero, rinunciando definitivamente al tentativo di raggiungere la sintesi nello Spirito del Mondo o nella repubblica dei lavoratori. In definitiva il realismo era solo un altro nome con cui chiamare l’arte autentica, un modello in confronto al quale tutto il movimento modernista e decadente da Flaubert a Brecht poteva solo risultare inferiore e perdente. Se un simile atteggiamento era utile a creare un muro di aristocratico disprezzo nei riguardi delle immagini convenzionali di robusti aratori sovietici si rivelava anche un modo per scartare, considerandola robaccia, quasi tutta la produzione letteraria da Zola sino a Joyce. Così Lukács divenne un critico letterario, e fu nei panni del critico che conquistò grande notorietà in Occidente come esponente di una venerabile stirpe di pensatori marxisti occidentali, il cui interesse nei confronti della cultura e della filosofìa sembrava smussare gli eccessi di un materialismo storico per il resto alquanto rozzo e schematico – almeno per il raffinato gusto intellettuale occidentale. E in fin dei conti c’è davvero un pizzico di ironia nel fatto che la “svolta verso il soggetto” di Lukács – come ci fa notare questo libro – non sia stata affatto un allontanamento dalla rivoluzione più cruenta ma abbia rappresentato, invece, un decisivo passo in direzione di quest’ultima.