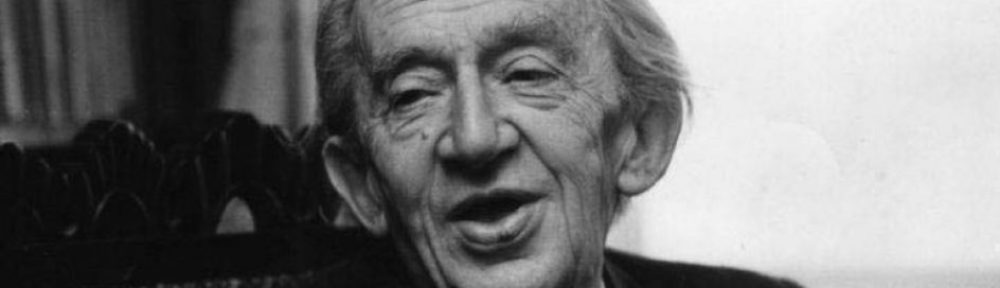

di György Lukács

[Intervista di Yvette Biró e Szilárd Ujhelyi a Lukács apparsa sulla rivista ungherese “Film Kúltura” e poi in traduzione italiana su “Cinema nuovo”, n. 196, novembre-dicembre 1968]

Nei mesi scorsi il filosofo György Lukács ha assistito alla proiezione di quei nuovi film ungheresi che hanno ottenuto particolari riconoscimenti in patria e all’estero, e che sono considerati tra i più rappresentativi. Tra le opere di Miklós Jancsó, Igy jöttem (Sono venuto così), Szegénylegények (I disperati di Sandor), Csillagosok, katonák (Stellati, soldati [L’armata a cavallo, Ndr]) e Csend és Kiáltás (Silenzio e grido); tra quelle di András Kovács, Nehéz emberek (Uomini difficili), Hideg napok (I giorni freddi) e Falak (I muri); di István Szabó, Apa (Il padre); e di Zoltán Fábri, Húsz óra (Venti ore); di Ferenc Kósa, Tizezer nap (Diecimila soli). Il complesso dei film ungheresi con i loro temi variati solleva un grande numero di problemi sia artistici, sia legati alla nostra società di oggi, sui quali “Film Kúltura” ha posto alcune domande a Lukács. L’intervista – che pubblichiamo integralmente, per gentile concessione della rivista ungherese e nella traduzione di Ivan Lantos – ha avuto luogo il 10 maggio in casa del filosofo; le domande sono state poste dai redattori Yvette Biró e Szilárd Ujhelyi.

Continua a leggere