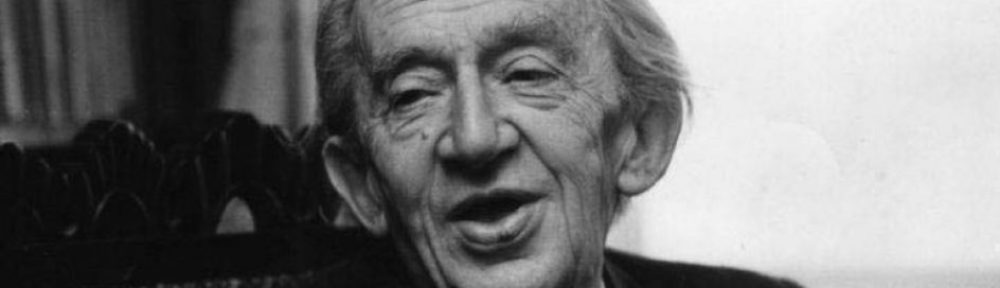

di György Lukács

«Nuovi Argomenti», n. 57-58, 1962 [in G.L., Marxismo e politica culturale, trad. di Anna Solmi Marietti, Einaudi, Torino 1968].

Caro signor Carocci,

sarei molto tentato di rispondere diffusamente ai problemi che lei pone nelle sue otto domande: poiché vi si trova concentrato praticamente tutto ciò che da anni occupa e interessa molti di noi. Purtroppo le circostanze in cui mi trovo mi obbligano a rinunciare a questa intenzione. Ma poiché non le voglio tacere del tutto le mie idee in proposito, mi limito ad una semplice lettera privata, che naturalmente non ha affatto la pretesa di trattare sistematicamente tutte le questioni essenziali.

Comincio con l’espressione «culto della personalità». Va da sé che ritengo assurdo ricondurre la sostanza e la problematica di un periodo così importante della storia del mondo al carattere particolare di un individuo. È vero che, quand’ero studente, si insegnava nelle università tedesche: «Männer machen die Geschichte» [«Le forti personalità fanno la storia»]. Ma già il mio sociologismo simmeliano o maxweberiano di allora bastava a farmi sorridere di queste dichiarazioni retoriche. E che dire ora, dopo decenni di educazione marxista?

Già la mia prima reazione al XX Congresso, quasi ancora puramente immediata, si rivolgeva, oltre la persona, all’organizzazione: all’apparato che aveva prodotto il «culto della personalità», e che lo aveva poi fissato in una sorta d’incessante riproduzione allargata. Mi raffiguravo allora Stalin come il vertice di una piramide che, allargandosi sempre più verso il basso, era composta di tanti «piccoli Stalin»: i quali – visti dall’alto – erano gli oggetti, e – visti dal basso – i produttori e garanti del «culto della personalità». Senza il funzionamento regolare e incontrastato di questo meccanismo, il «culto della personalità» sarebbe rimasto un sogno soggettivo, un fatto patologico, e non avrebbe mai potuto raggiungere quell’efficacia sociale che esercitò per decenni.

Non occorreva riflettere molto per capire che quell’immagine immediata, senza essere falsa, poteva dare solo un’idea frammentaria e superficiale delle origini, del carattere e degli effetti di un periodo importante. Per gli uomini pensanti, e veramente dediti alla causa del progresso, sorgeva necessariamente il problema della genesi sociale di questa fase evolutiva, problema che Togliatti formulò esattamente per primo, dicendo che bisognava mettere in luce le condizioni sociali della nascita e del consolidamento del «culto della personalità», naturalmente in base alla dinamica interna della rivoluzione russa; Togliatti aggiungeva, altrettanto esattamente, che a questo lavoro erano chiamati in primo luogo i sovietici. Naturalmente non si tratta solo di un problema storiografico. La ricerca storica trapassa necessariamente in una critica della teoria e della prassi che si sono così determinate. E una siffatta indagine approfondita – ne fui convinto fin dall’inizio – doveva mettere in luce tutto ciò che vi era di falso nell’ideologia connessa al «culto della personalità» e da esso prodotta. Dovrebbe succedere, a questi studiosi, come alla signora Alving negli Spettri di Ibsen, che ne descrive così la «svolta ideologica»: «Volevo toccare solo un nodo, ma quando lo ebbi tirato, tutta la storia mi si sciolse tra le mani. E allora mi accorsi che era solo cucita a macchina». Questo risultato non dipende, in primo luogo, dall’atteggiamento di coloro che affrontano il problema; è la conseguenza organica del materiale trattato.

Questa ricerca è rimasta, a tutt’oggi, solo un postulato per il vero marxismo, e lei non si può attendere da me, che non sono uno specialista in questo campo, nemmeno un semplice tentativo di soluzione; tantomeno in una lettera, che ha necessariamente un carattere ancora più soggettivo e frammentario di quello che avrebbe un saggio sull’argomento. In ogni caso deve essere chiaro, per ogni uomo pensante, che il punto di partenza può essere solo la situazione interna e internazionale della rivoluzione proletaria russa del 1917. Da un punto di vista oggettivo, bisogna pensare alle devastazioni della guerra, al ritardo industriale, alla relativa arretratezza culturale della Russia (analfabetismo, ecc.), alla serie di guerre civili, di interventi, da Brest-Litovsk a Vrangel’, eccetera. Come elemento soggettivo (spesso trascurato), bisogna aggiungere la posizione di Lenin nella possibilità di tradurre in pratica le sue giuste teorie. Oggi – poiché in quegli anni le sue decisioni finirono sempre per imporsi – si tende spesso a dimenticare quali resistenze egli dovette superare all’interno del proprio partito. Chi conosce anche solo in parte gli antefatti del 7 novembre, della pace di Brest-Litovsk, della NEP, capirà che cosa intendo dire. (Circolava più tardi un aneddoto su Stalin, che avrebbe detto, ai tempi, delle discussioni interne sulla pace di Brest: «Il compito più importante è quello di assicurare a Lenin una maggioranza sicura nel Comitato centrale»).

Dopo la morte di Lenin era bensì terminato il periodo delle guerre civili e degli interventi stranieri, ma, specialmente per quanto riguarda questi ultimi, senza la minima garanzia che non potessero rinnovarsi da un giorno all’altro. E l’arretratezza economica e culturale appariva come un ostacolo difficilmente superabile ad una ricostruzione del paese, che doveva essere insieme, edificazione del socialismo e garanzia della sua difesa contro ogni tentativo di restaurazione capitalistica. Con la morte di Lenin, naturalmente, le difficoltà all’interno del partito non fecero che aumentare. Poiché l’ondata rivoluzionaria che era stata scatenata dal 1917 era passata senza instaurare una stabile dittatura del proletariato anche in altri paesi, occorreva affrontare risolutamente il problema della costruzione del socialismo in un solo paese (arretrato). È in questo periodo che Stalin si rivelò uno statista notevole e lungimirante. L’energica difesa della nuova teoria leniniana della possibilità di una società socialista in un solo paese contro gli attacchi soprattutto di Trotskij, rappresentò, come non si può fare a meno di riconoscere oggi, la salvezza dell’evoluzione sovietica. È impossibile giudicare in modo storicamente giusto il problema Stalin, se non si considerano da questo punto di vista le lotte di tendenza del Partito comunista; Chruščëv ha già trattato come si deve questo problema in occasione del XX Congresso.

Mi permetta ora una breve digressione sul significato delle riabilitazioni. Va da sé che tutti coloro che negli anni trenta e più tardi furono ingiustamente perseguitati, condannati, assassinati da Stalin, devono essere riabilitati da tutte le «accuse» inventate contro di loro (spionaggio, sabotaggio, ecc.). Ma ciò non implica affatto che debbano andare soggetti a «riabilitazione» anche i loro errori politici, le loro false prospettive. Questo vale soprattutto per Trotskij, che fu il principale esponente teorico della tesi che la costruzione del socialismo in un paese solo è impossibile. La storia ha confutato da tempo la sua teoria. Ma se ci trasportiamo nell’epoca immediatamente successiva alla morte di Lenin, questo punto di vista genera necessariamente l’alternativa: allargare la base del socialismo con «guerre rivoluzionarie», o ritornare alla situazione sociale anteriore al 7 novembre; e cioè il dilemma di avventurismo o capitolazione. Qui la storia non consente in alcun modo una riabilitazione di Trotskij; sui problemi strategici allora decisivi, Stalin ebbe pienamente ragione contro di lui.

Altrettanto ingiustificata mi pare la leggenda diffusa in Occidente, che se Trotskij fosse giunto al potere, avrebbe avviato uno sviluppo più democratico di Stalin. Basta pensare alla discussione sui sindacati del 1921, per capire come si tratti di una pura leggenda. Trotskij sostenne allora, contro Lenin, la tesi che bisognava statalizzare i sindacati per incrementare più efficacemente la produzione, che significa poi, obiettivamente, che essi dovevano cessare di essere organizzazioni di massa con una vita propria. Lenin, che partiva dalla situazione concreta, dalla posizione dei sindacati fra il partito e il potere centrale, nel senso della democrazia proletaria, assegna loro persino il compito di difendere gli interessi materiali e spirituali dei lavoratori, ove occorra, anche contro uno stato burocratizzato. Non voglio e non posso, qui, affrontare diffusamente questo problema. Ma è certo che Stalin, negli anni seguenti, ha proseguito de facto (anche se non nell’argomentazione) la linea di Trotskij, e non quella di Lenin. Se quindi Trotskij, più tardi, rimproverò a Stalin di essersi appropriato del suo programma, si può ben dire che, in questo, egli aveva per molti aspetti ragione. Ne consegue, per il mio giudizio sulle due personalità, che ciò che oggi consideriamo come dispotico e antidemocratico nell’epoca staliniana, ha rapporti strategici assai stretti con le idee fondamentali di Trotskij. Una società socialista guidata da Trotskij sarebbe stata almeno altrettanto poco democratica di quella staliniana, solo che si sarebbe orientata strategicamente sul dilemma: politica catastrofica o capitolazione, anziché sulla tesi sostanzialmente esatta di Stalin, della possibilità del socialismo in un solo paese (le impressioni personali che ho tratto dai miei incontri con Trotskij nel 1921, hanno suscitato in me la convinzione che egli, come individuo, era portato al «culto della personalità» ancor più di Stalin). Quanto a Bucharin, ritengo inutile scriverne diffusamente. Verso la metà degli anni venti, quando la sua posizione non era attaccata da nessuno, ho già fatto notare quanto fosse discutibile il suo marxismo, proprio in rapporto ai suoi fondamenti teoretici.

Torniamo ora al tema principale. Le vittorie meritate nelle discussioni degli anni venti non hanno fatto sparire le difficoltà della posizione di Stalin. Quello che era obiettivamente il problema centrale, il ritmo fortemente accelerato dell’industrializzazione, era, con ogni probabilità, difficilmente risolubile nel quadro della normale democrazia proletaria. Sarebbe vano, oggi, domandarsi se e in che misura Lenin avrebbe saputo trovare una via d’uscita. Retrospettivamente vediamo, da un lato, le difficoltà della situazione oggettiva, e, dall’altro, che Stalin, per dominarle, superò vieppiù, col passare del tempo, i limiti dello strettamente necessario. Mettere in luce le proporzioni esatte sarebbe appunto il compito di quella ricerca che Togliatti ha detto di attendersi dalla scienza sovietica. Si ricollega strettamente a questo problema (senza perciò identificarsi con esso) quello della posizione di Stalin nel partito. È certo che egli ha costruito a poco a poco, durante e dopo il periodo delle discussioni, quella piramide di cui parlavo all’inizio. Ma non basta costruire un simile meccanismo, bisogna anche tenerlo continuamente in funzione; esso deve reagire sempre nel modo desiderato, e senza possibilità di sorprese, ai problemi quotidiani di ogni genere. Si dovette così elaborare, a poco a poco, quel principio che oggi si suole chiamare «culto della personalità». Anche qui la storia dovrebbe essere riesaminata a fondo da studiosi sovietici competenti di tutta la materia (compreso il materiale finora inedito). Quel che si poteva constatare anche dall’esterno, era anzitutto la liquidazione sistematica delle discussioni interne di partito, in secondo luogo l’accrescersi di misure organizzative contro gli oppositori, in terzo luogo il passaggio da queste misure a provvedimenti di carattere giudiziario e statale-amministrativo. Quest’ultimo crescendo fu accolto naturalmente con muto spavento. Durante la seconda fase agiva ancora il tradizionale umorismo dell’intelligentsia russa. «Qual è la differenza tra Hegel e Stalin?», era la domanda. E la risposta: «In Hegel ci sono tesi, antitesi e sintesi, in Stalin rapporto, controrapporto e misure organizzative». Per il giudizio storico su questo sviluppo Chruščëv ha già dato una giusta indicazione al XX Congresso, definendo i grandi processi degli anni trenta come politicamente superflui, poiché la forza effettiva di ogni opposizione era già stata allora pienamente stroncata.

Non mi ritengo affatto competente a descrivere questo sviluppo e le sue forze motrici. Anche dal punto di vista teoretico bisognerebbe mostrare come Stalin, che negli anni venti difese ancora con abilità e intelligenza l’eredità di Lenin, venne sempre più a trovarsi, in tutti i problemi importanti, in opposizione a lui: circostanza a cui non cambia nulla il suo attaccamento verbale alle dottrine di Lenin. Anzi: poiché Stalin seppe ottenere, sempre più efficacemente, di essere considerato come il legittimo erede di Lenin, come il suo unico autentico interprete, e che si riconoscesse in lui il quarto classico del marxismo, finì per consolidarsi sempre più il fatale pregiudizio dell’identità delle teorie staliniane coi principi fondamentali del marxismo. Ripeto che non può essere mio compito esporre scientificamente questa situazione e le sue origini. La prendo così com’è nella realtà, come un fatto, e cerco, nelle pagine che seguono, di metterne in rilievo le conseguenze teoriche e culturali, come il metodo ad essa immanente, sulla scorta di alcuni fatti importanti, di alcuni punti nodali. Dove premetterò subito che non m’interessa di sapere se e in che misura determinate teorie debbano ricondursi positivamente allo stesso Stalin. Nella centralizzazione spirituale da lui creata, era comunque impossibile che si affermassero stabilmente delle teorie che non fossero almeno da lui autorizzate; la sua responsabilità nei loro confronti è quindi in ogni caso evidente.

Comincio con una questione di metodo in apparenza estremamente astratta: la tendenza staliniana è sempre quella di abolire, ovunque possibile, tutte le mediazioni, e di istituire una connessione immediata fra i dati di fatto più crudi e le posizioni teoretiche più generali. Proprio qui appare chiaramente il contrasto fra Lenin e Stalin. Lenin distingueva molto esattamente fra teoria strategia e tattica, e ha sempre studiato accuratamente e tenuto conto di tutte le mediazioni che le collegano tra loro (spesso in modo estremamente contraddittorio). Mi è naturalmente impossibile, in una lettera (per quanto mi si venga allungando nello scriverla), anche solo toccare per accenni questa prassi teoretica di Lenin. Mi limito a prendere, da questo grande complesso, un solo esempio: il concetto così importante per Lenin del ripiegamento tattico. È una regola metodologica affatto ovvia che la necessità e utilità di una ritirata può essere intesa solo sulla base dei concreti rapporti di forza di volta in volta esistenti, e non dei principi teoretici più generali; questi determinano – più o meno mediatamente – gli obiettivi ecc. dell’azione attuale, e hanno una grande importanza per la ritirata stessa in quanto contribuiscono a determinarne il modo, la misura, ecc., facendo sì che non diventi un ostacolo a una nuova avanzata. Che per realizzare elasticamente la ritirata si richieda la conoscenza di tutto un sistema assai intricato e complesso di mediazioni, è chiaro senza bisogno di altre spiegazioni. Stalin, che non disponeva dell’autorità di Lenin, prodottasi in virtù di grandi azioni e importanti realizzazioni teoriche, e diventata ormai qualcosa di «naturale», trovò il modo di dare una giustificazione immediatamente evidente di tutte le sue misure, presentandole come la conseguenza diretta e necessaria delle dottrine marxiste-leniniste. A questo scopo bisognava sopprimere tutte le mediazioni, e la teoria e la prassi dovevano essere collegate immediatamente fra loro. È per questo che tante categorie di Lenin scompaiono dal suo orizzonte; anche il ripiegamento appare in lui come un’avanzata.

La mancanza di scrupoli di Stalin giunse qui fino al punto di alterare, se necessario, anche la teoria, per venire incontro alle sue pretese di autorità. Ciò appare, in modo particolarmente grottesco, nel problema cinese, dove il grottesco nasce dal fatto che Stalin, questa volta, da un punto di vista tattico aveva pienamente ragione. (Anche la critica più severa non deve mai farci dimenticare che Stalin fu una figura politica di prim’ordine). Trotskij e i suoi seguaci sostenevano la tesi che, poiché in Cina predominavano i rapporti asiatici di produzione studiati teoricamente da Marx, una rivoluzione democratico-borghese (corrispondente al passaggio del feudalesimo al capitalismo in Europa) era superflua, e bisognava attendersi lo scoppio immediato di una rivoluzione proletaria. Stalin comprese esattamente la falsità e pericolosità politica di questa posizione. Ma, anziché confutarla con un’analisi concreta della situazione cinese contemporanea e dei compiti tattici che ne scaturivano, espunse, sic et simpliciter, dalla scienza i rapporti asiatici di produzione, e stabilì l’esistenza di un feudalesimo cinese (e asiatico in genere). Tutta l’orientalistica, nell’Unione Sovietica, fu così costretta a porre alla «base» di tutte le sue ricerche una formazione inesistente.

La stessa metodologia appare in un altro caso, molto più noto. Mi riferisco al patto di Stalin con Hitler nel 1939. Anche qui, a mio avviso, Stalin prese una decisione – da un punto di vista tattico – sostanzialmente giusta, che ebbe però tragiche conseguenze perché anche qui, anziché trattare come tale il ripiegamento tattico imposto dalle circostanze concrete, egli fece delle sue misure dettate dalla necessità, senza nessuna mediazione teoretica, criteri di principio della strategia internazionale del proletariato. Non voglio affrontare qui l’arduo nodo problematico dei vantaggi e svantaggi (di carattere politico e morale) prodotti dal patto del 1939. Il suo senso immediato fu quello di rinviare la minaccia di un imminente attacco di Hitler, e di un attacco che, probabilmente, sarebbe stato appoggiato, apertamente o di nascosto, da Chamberlain e Daladier. L’ulteriore prospettiva tattica era che, se Hitler – come effettivamente accadde – avesse sfruttato il patto con l’Unione Sovietica come occasione favorevole per una offensiva contro l’Occidente, più tardi, nel caso di una guerra fra la Germania e l’Unione Sovietica, per quest’ultima l’alleanza con le democrazie occidentali (già tentata ai tempi di Monaco) avrebbe acquistato caratteri di estrema probabilità; anche qui i fatti hanno confermato la previsione tattica di Stalin.

Fatali per tutto il movimento operaio rivoluzionario furono le conseguenze di carattere teorico-strategico che ne trasse Stalin. Si dichiarò che la guerra fra la Germania di Hitler e le potenze europee era una guerra mondiale imperialistica come la prima. E cioè che le formule strategiche di Lenin, allora esatte («Il vero nemico è nel tuo paese», «Trasformazione della guerra imperialistica in guerra civile», ecc.), dovevano valere immutate per i paesi che volevano e dovevano difendersi contro il fascismo hitleriano. Basta leggere il primo volume del ciclo «I comunisti» di uno scrittore ortodosso come Aragon, per vedere chiaramente le conseguenze internazionali disastrose di questa «generalizzazione staliniana» di una mossa tattica. Ma le conseguenze più nefaste trascendono i casi particolari, per quanto enormi. La grande autorità del marxismo ai tempi di Lenin si basava sul fatto che l’unità dialettica di fondatezza teoretica, stabilità di principi ed elasticità tattica era avvertita da tutti. Questa nuova «metodologia» di Stalin fece sì che ampi circoli, e non sempre a priori ostili al marxismo, d’ora in poi non videro altro, nelle affermazioni teoretiche di Stalin, che «giustificazioni» spesso sofistiche, in molti casi pseudoteoretiche, di misure puramente tattiche di validità spesso assai contingente. Stalin venne incontro così ai voti teorici di molti pensatori borghesi, per cui il marxismo sarebbe solo un’«ideologia» politica come tutte le altre. Se oggi formulazioni profonde ed esatte di Chruščëv (evitabilità della guerra imperialistica, coesistenza, ecc.) sono interpretate per molti aspetti in modo analogo, è anche questo un frutto dell’eredità staliniana. Una liquidazione radicale e di principio di tale metodologia (e non solo di errori singolarmente presi) è quindi un’«esigenza del giorno» anche nel senso pratico più urgente.

Gli errori qui elencati sono naturalmente casi estremi. I loro principi furono però universalmente applicati nella prassi quotidiana. Dove non bisogna dimenticare, accanto ai motivi finora menzionati, che una parte notevole della vecchia intelligentsia di partito era in opposizione a Stalin (che non significa, naturalmente, che tali opposizioni rappresentassero un punto di vista metodologicamente e oggettivamente giusto). Stalin aveva bisogno di una precisa esecuzione delle sue decisioni da parte dell’apparato, ed anche, se possibile, dell’approvazione delle grandi masse; anche per questo semplificò radicalmente le sue enunciazioni teoretiche. La soppressione delle mediazioni, il collegamento diretto dei principi più generali alle esigenze concrete della prassi quotidiana, appariva in questo senso un mezzo assai idoneo. Anche qui non si concretizzò la teoria applicandola alla prassi, ma, viceversa, si semplificarono e volgarizzarono i principi secondo le esigenze (spesso solo presunte) della prassi. Anche qui mi limito a fare un solo esempio particolarmente tipico (ma se ne potrebbero fare infiniti altri). Nella sua ultima opera economica Stalin «scoprì» ciò che era «sfuggito» a Marx, Engels e Lenin, che ogni formazione economica ha una «legge fondamentale» che può essere sintetizzata in una breve proposizione. È così semplice che anche il funzionario più limitato e incolto la capisce subito; e, anzi, è messo in grado, col suo aiuto, di condannare senz’altro, nelle sue deviazioni «di destra» o «di sinistra», ogni lavoro di scienza economica di cui non capisce oggettivamente nulla. Marx, Engels e Lenin sapevano che le formazioni economiche costituiscono sistemi mobili e complicati la cui essenza è definibile solo mediante un rilievo esatto di tutte le loro determinazioni importanti, le loro interazioni reciproche, proporzioni, ecc. Le «leggi fondamentali» di Stalin enunciano pure banalità, non spiegano un bel nulla, ma danno ad alcuni circoli l’illusione di sapere tutto in anticipo. In questa direzione, della volgarizzazione mediante la soppressione dei termini medi, si situa l’enunciazione di Stalin nel suo saggio sulla linguistica, per cui la scomparsa di una formazione economica determina anche quella della sua ideologia, ecc. ecc.

I diversi momenti del metodo staliniano formano un’unità sistematica all’interno della quale trapassano l’uno nell’altro. Avrà già fatto certamente caso al soggettivismo nella posizione di Stalin. Esso costituisce, effettivamente, un momento fondamentale in questo sistema: ma assume la sua forma pura nella concezione staliniana della partitarietà. Anche qui si tratta di un importante elemento della concezione teoretica di Lenin. Già nelle sue opere giovanili egli si occupò di questo problema, e ne elaborò i momenti soggettivi e oggettivi. Il momento soggettivo è chiaro e semplice: una presa di posizione risoluta nella lotta di classe. Ma quando Lenin critica l’oggettivismo degli studiosi borghesi, si riferisce ad un certo tipo di determinismo, che può rovesciarsi facilmente in un’apologetica dei fatti intesi come necessari. Poiché la partitarietà materialistica indaga gli avvenimenti in modo più profondo e concreto, a partire dalle loro forze motrici reali, è più rigorosamente oggettiva dell’«oggettivista», valorizza l’oggettività in forma più profonda e completa. Con Stalin viene completamente a cadere questo secondo momento, e ne risulta una condanna radicale di ogni impulso all’oggettività: che è bollato col marchio dell’«oggettivismo» e dichiarato spregevole. Poiché Stalin era un uomo intelligente, si spaventò, a volte, delle conseguenze del soggettivismo da lui scatenato, per esempio nell’economia. Ma non poté né volle mai eliminarlo stabilmente, poiché questo atteggiamento era troppo profondamente radicato nel metodo da lui introdotto.

Poiché Stalin vuol mantenere ad ogni costo la continuità «citazionale» con l’opera di Lenin, ne conseguono deformazioni non solo dei fatti, ma anche dei testi leniniani. L’esempio più evidente è quell’articolo di Lenin del 1905, dove egli si proponeva di far ordine – nelle nuove condizioni della legalità – nella stampa e nelle edizioni di partito. Ma sotto Stalin quell’articolo divenne a poco a poco la Bibbia della «partitarietà» in tutto il campo della cultura e anzitutto della letteratura, allo scopo di trasformare lo scrittore in una semplice rotella del grande meccanismo. E sebbene N. Krupskaja, moglie e collaboratrice strettissima di Lenin, abbia richiamato l’attenzione, in una sua lettera, sul fatto che quell’articolo di Lenin non si riferisce minimamente alla letteratura, non mancano ancora oggi le tendenze a lasciare che la Bibbia… resti la Bibbia. Qualcosa di simile accadde per Hegel al tempo della seconda guerra mondiale, quando, per esigenze propagandistiche della lotta contro la Germania hitleriana, lo si fece passare per ideologo dell’opposizione reazionaria alla rivoluzione francese. A prescindere affatto dal contrasto in cui questa tesi si trova con quelle di Marx, Engels e Lenin, è abbastanza comico ricordare che nello stesso periodo, per analoghe esigenze propagandistiche, il generale zarista Suvorov divenne un rivoluzionario. Che Suvorov abbia condotto campagne militari contro la rivoluzione francese, mentre Hegel, fino alla fine della sua vita, prese entusiasticamente le sue difese, non disturbava minimamente la «partitarietà» staliniana; il riconoscimento dei fatti sarebbe stato un «oggettivismo».

Il punto culminante di questa tendenza è rappresentato dalla Storia del partito, diffusa in molti milioni di copie. Qui la «partitarietà» del funzionario supremo è il demiurgo che crea o fa sparire i fatti, e, secondo le esigenze, conferisce essere e valore a uomini ed eventi, oppure li annulla. È una storia di lotte di correnti, che non sono, però, rappresentate o sostenute da uomini, di opposizioni anonime, ecc., una storia dove, a parte beninteso Lenin, solo Stalin possiede un’esistenza. (Nella prima edizione c’era bensì un’eccezione: vi compariva anche Ežov, «il nostro Marat», il primo organizzatore dei grandi processi; dopo la sua caduta anche il suo nome venne cancellato).

In tutto ciò si rivela un altro aspetto metodologico. Per i classici del marxismo era ovvio che la scienza fornisse il materiale e i punti di vista in base ai quali vengono prese le decisioni politiche. Propaganda e agitazione ricevono il loro materiale della scienza, dalla prassi scientificamente elaborata. Stalin rovesciò questo rapporto. Per lui, in nome della «partitarietà», l’agitazione è il momento primario. Le sue esigenze determinano (come ho già mostrato sulla base di alcuni esempi) ciò che la scienza deve dire e il modo in cui deve dirlo. Anche qui un esempio può chiarire questo stato di fatto. Nel celebre capitolo quarto della Storia del partito Stalin definisce l’essenza del materialismo dialettico e di quello storico. Trattandosi di un libro popolare per un pubblico di massa, nessuno potrebbe rimproverare a Stalin di aver ridotto le considerazioni assai sottili e complesse dei classici su questo tema ad alcune definizioni elencate una dopo l’altra in forma schematica e manualistica. Ma il destino delle scienze filosofiche dopo la pubblicazione di quest’opera mostra che si tratta di una metodologia cosciente e di una politica culturale deliberata, e proprio nel senso che ho indicato prima. E cioè le semplificazioni (spesso volgarizzazioni) propagandistiche di Stalin divennero subito la norma unica, imperativa e il limite invalicabile dell’indagine filosofica. Chi osava, richiamandosi, per esempio, ad annotazioni filosofiche di Lenin, andare oltre le definizioni del quarto capitolo, o semplicemente integrarle, andava incontro alla condanna ideologica e non poteva pubblicare le sue ricerche. Non per nulla, al XX Congresso Il’ičëv ha constatato che, negli ultimi decenni, filosofia, economia e storiografia sono rimaste stagnanti.

Queste forme di subordinazione non si limitarono al capitolo quarto e alla filosofia. Tutta la scienza e tutta la letteratura dovevano servire esclusivamente alle esigenze propagandistiche formulate dall’alto, dallo stesso Stalin. La comprensione ed elaborazione autonoma della realtà attraverso la letteratura era bandita sempre di più. La letteratura «partitaria» non deve già rispecchiare creativamente la realtà oggettiva, ma illustrare in forma letteraria le decisioni del partito. Torna ad onore del critico letterario Elena Usevič aver preso posizione, già negli anni trenta, contro l’obbligo della letteratura illustrativa. Nel suo discorso al XXII Congresso il poeta Tvardovskij ha proseguito questa lotta anche oggi necessaria. Si tratta di un problema cruciale della letteratura. Essa può pervenire ad una rappresentazione autentica solo se prende le mosse da problemi reali di uomini reali, e se rispetta la dialettica interna dell’evoluzione che scaturisce da quelle premesse. L’obbligo dell’illustrazione pone a base dell’opera una verità generale astratta (ammesso che si tratti di una verità), e gli uomini ed i loro destini devono adeguarsi ad ogni costo a questa tesi.

Tutto ciò non era naturalmente fine a se stesso. Nasceva dalla posizione di Stalin, dal suo bisogno di un’autorità indiscussa. Devo ripetere anche qui, come prima, che solo indagini approfondite di studiosi competenti potranno stabilire quale parte vi ebbero le difficoltà oggettive e quale le reazioni inadeguate di Stalin. Vi fu senza dubbio, negli anni trenta, un inasprimento oggettivo della situazione: all’interno, oltre che all’industrializzazione accelerata, anche in seguito alla collettivizzazione dell’agricoltura, in politica estera in seguito all’ascesa al potere di Hitler e alla minaccia di un attacco portato all’Urss dalla Germania fascista. Se la lotta di classe nel paese, nonostante tutte le difficoltà economiche, si sia realmente inasprita in modo decisivo, è un problema su cui potranno dare un giudizio competente solo indagini precise di studiosi della materia. Stalin, comunque, trovò presto la parola d’ordine della semplificazione-generalizzazione propagandistica: l’incessante inasprimento della lotta di classe è necessario nella dittatura del proletariato, stavo per dire: è la sua «legge fondamentale».

Questa tesi, di cui già il XX Congresso ha smascherato la falsità, mette in luce le conseguenze più nefaste del metodo staliniano. Essa intende suscitare un’atmosfera di continua diffidenza reciproca, di vigilanza di tutti contro tutti, un clima da stato d’assedio in permanenza. Posso accennare qui solo in breve e frammentariamente alle conseguenze secondarie: la paura, spinta oltre ogni limite, di nemici, spie e sabotatori, e un sistema di segretezza ossessiva per tutto ciò che abbia qualcosa a che fare con la politica. Così, per esempio, la statistica divenne una scienza «strettamente segreta», i cui risultati erano accessibili solo alle persone assolutamente fidate; i lavoratori scientifici dell’economia appartenevano solo in casi eccezionali – e mai per ragioni scientifiche – a questa ristretta cerchia di eletti.

Il quadro del metodo staliniano acquista così un tratto complementare che ancora gli mancava: tutto ciò che in una situazione rivoluzionaria acuta, dove è effettivamente in gioco l’essere o il non essere di una società, è obiettivamente inevitabile, fu arbitrariamente eretto da Stalin a fondamento della prassi quotidiana sovietica. Non voglio soffermarmi qui a parlare dei grandi processi. È questo il tema che è stato trattato finora più diffusamente, e nel suo discorso al XXII Congresso Šelepin ne ha analizzato assai esattamente le conseguenze per il diritto sovietico e la giurisprudenza socialista. Vorrei solo attirare brevemente l’attenzione su alcune conseguenze di ordine culturale. Già la soppressione delle mediazioni contiene in sé la tendenza a trattare come blocchi monolitici tutti i fenomeni della vita. La permanenza della situazione rivoluzionaria acuta intensifica ulteriormente questa tendenza. Ciascuno si risolve senza residui – nella totalità della sua esistenza, in tutte le determinazioni della sua personalità e della sua opera – nella funzione che svolge (o si pretende che svolga) momentaneamente in una vita così concepita. Così, per prendere un esempio dalla logica dei processi: poiché Bucharin, nel 1928, si oppose al piano staliniano della collettivizzazione, è certo che nel 1918 egli partecipò ad una congiura per uccidere Lenin. Questo è il metodo di Vyšinskij nei grandi processi. Ma questa metodologia si estende anche a metodo di giudizio della storia, della scienza e dell’arte. Anche qui è istruttivo contrapporre il metodo di Lenin a quello di Stalin. Lenin, per esempio, ha criticato duramente e aspramente la politica di Plechanov nel 1905 e nel 1917. Ma insieme – e questo «insieme» non implica alcuna contraddizione per Lenin – egli insiste sul fatto che bisogna utilizzare l’opera teoretica di Plechanov per la diffusione e l’approfondimento della cultura marxista nel socialismo, e ciò benché, anche sul piano puramente teoretico, egli sollevasse contro Plechanov varie e importanti obiezioni.

Eccetera eccetera, devo scrivere a questo punto, perché non ho affatto esaurito l’argomento. Ma anche queste note brevi e frammentarie le mostreranno che nel caso Stalin non si tratta affatto (come per molto tempo si volle far credere da parte di alcuni) di errori particolari e occasionali, ma di un falso sistema di idee che si costituì a poco a poco, di un sistema i cui effetti nocivi si fanno sentire tanto più dolorosamente, quanto meno le condizioni sociali attuali sono paragonabili a quelle di cui il sistema staliniano appare il rispecchiamento deformato e deformante. Anche qui i fatti decisivi sono noti a tutti. Mi limito quindi a elencarli brevemente: gli eventi successivi alla seconda guerra mondiale hanno trasformato il socialismo in un solo paese, come l’arretratezza economica e culturale dell’Urss, in una reminiscenza storica; come appartiene al passato anche la possibilità di un accerchiamento capitalistico. A questi fatti si aggiunge la vittoriosa emancipazione dei popoli coloniali e la radicale trasformazione della tecnica bellica con l’introduzione di razzi e bombe nucleari. Per tutti questi motivi anche l’inevitabilità delle guerre imperialistiche ha cessato di essere una necessità. È gran merito del XX e del XXII Congresso aver preso atto di questa nuova situazione e averne tratto le principali conseguenze teoriche e pratiche. Naturalmente gli animi si dividono anzitutto secondo il loro atteggiamento verso la guerra e verso la pace. È intorno a questo problema che si acuiscono al massimo anche i problemi ideologici. Senza poter qui nemmeno sfiorare i problemi politici fondamentali, devo sottolineare che, in campo culturale, l’accentuazione del pericolo di guerra, la sottovalutazione del peso delle forze che operano a favore della coesistenza pacifica, sono rivolte, nella maggior parte dei casi, piuttosto verso l’interno che verso l’esterno; e cioè mirano assai più a conservare o a far sorgere un’atmosfera di guerra, che a preparare o scatenare effettivamente una guerra. Dove è evidente la sopravvivenza di tendenze staliniane negli ambienti del settarismo aperto o mascherato. Pochi manterranno oggi, con le stesse parole, la tesi staliniana del fatale inasprimento della lotta di classe. Per conservare lo status quo staliniano all’interno, basta constatare ogni volta, per il momento presente, l’esistenza di questo inasprimento, e conservare così, in uno stato di acuta tensione, anche il controllo centralizzato di tutte le manifestazioni culturali; il «momento» può essere naturalmente prolungato a piacere. È questa la base dell’alleanza presente de facto fra le tendenze estremistiche nel capitalismo e nel socialismo. Entrambe mirano, in ultima analisi, a conservare inalterati i metodi staliniani. Gli ideologi borghesi, perché un marxismo ridotto a Stalin possiede una forza d’attrazione assai minore di quello genuino, e quelli che si pretendono socialisti, perché è molto più comodo governare coi metodi staliniani che coi metodi di Marx e di Lenin. Perciò Enver Hodja e Salvador de Madariaga agiscono oggi (paradossalmente, a prima vista) nello stesso senso: si battono entrambi, in fin dei conti, per l’integrità del sistema staliniano.

D’altra parte la coesistenza implica necessariamente un’intensificazione anche dei rapporti culturali reciproci fra capitalismo e socialismo, e quindi una sfida, per la cultura socialista, a uscire vittoriosa da una competizione viva con quella capitalistica. Il settarismo fa di tutto, non solo per indebolire le condizioni di una concorrenza vittoriosa, ma anche per mascherare la situazione reale. Che è in realtà molto più favorevole che negli anni venti, quando i metodi staliniani non erano ancora perfezionati né applicati sistematicamente a tutti i prodotti culturali. Il critico della Germania occidentale Walter Jens descrive così la letteratura tedesca di quel periodo: «Nessuno dubiterà, alla fine, che non sia stato proprio e in ultima analisi l’interesse per l’Unione Sovietica a improntare di sé l’arte degli anni venti». E così si esprime sugli effetti del metodo staliniano trionfante: «Gli intellettuali divennero, e per sempre, senza patria». Il grande compito della cultura socialista, è quello di additare agli intellettuali, e oltre di essi alle masse, una patria spirituale. Negli anni venti, politicamente ed economicamente così difficili, essa vi riuscì in larga misura. Che in seguito queste tendenze si siano nettamente indebolite nell’arena internazionale della cultura, è una conseguenza del periodo staliniano. Ma queste forze possono ridestarsi, se si eliminano le condizioni sfavorevoli al loro dispiegamento. Un film come La ballata di un soldato di Cuchraj mostra chiaramente che il regime staliniano ha potuto solo conculcare, ma non già spegnere, le energie creative. Con questa constatazione non voglio certo sottovalutare le difficoltà del periodo di transizione. Poiché gli apparati culturali dei paesi socialisti sono ancora in larga misura detenuti dai seguaci dogmatici di Stalin (che, nel migliore dei casi, si adeguano esteriormente alle novità), poiché parti notevoli dei nuovi quadri sono state educate e formate nello spirito staliniano, poiché il sistema è un paradiso per tutti quelli che mancano di talento e si adattano senza sforzo, e poiché anche molti degli elementi più dotati non hanno potuto resistere alla lunga pressione senza risentirne gravemente nella capacità e nel carattere, e via dicendo: il passaggio ad una situazione culturale che promuova realmente la scienza e l’arte sarà con ogni probabilità contraddittorio, difficile, pieno di ricadute.

Il XX Congresso ha fornito, fra l’altro, una serie di importanti relazioni sulla situazione attuale. Ho già citato alcune di queste voci. Ma la cosa più interessante, oggi, non è ciò che avviene direttamente nel campo della cultura, ma sono quelle misure economiche e politiche che introducono nella realtà sociale una generale democratizzazione in senso comunista. Qui la necessità di riforme è assai più immediata e imperiosa che in campo culturale. Con tutti i suoi errori, l’industrializzazione staliniana ha saputo creare le condizioni e i requisiti tecnici della guerra vittoriosa contro la Germania di Hitler. Ma la nuova situazione mondiale pone l’Unione Sovietica, in campo economico, di fronte a compiti del tutto nuovi: essa deve creare un’economia che superi, in tutti i settori della vita, il capitalismo più sviluppato, quello degli Stati Uniti, che elevi il tenore di vita della popolazione sovietica a un livello superiore a quello americano, e che sia insieme in grado di prestare un aiuto economico di ogni genere, sistematico e permanente, sia agli altri stati socialisti che ai popoli economicamente arretrati in via di emancipazione. A tale scopo sono necessari metodi nuovi, più democratici, meno burocraticamente centralizzati, di quelli che poterono svilupparsi fino ad oggi. Il XXII Congresso ha avviato qui un insieme grandioso e molteplice di riforme. Mi limito a ricordare il deliberato, di estremo interesse e importanza, che nelle elezioni alle cariche di partito il 25 per cento dei vecchi dirigenti non possano essere rieletti. Solo un rinnovamento democratico sistematico di tutta la vita può fornire una base sana alla rinascita culturale nel socialismo.

La resistenza ad una critica radicale e di principio del periodo staliniano è tuttora molto forte. In essa si raccolgono i motivi più disparati. Ci sono, per esempio, gli ingenui e i benintenzionati che temono che dalla denuncia spietata degli errori del sistema staliniano deriverebbe una perdita di prestigio per il comunismo. Essi dimenticano che proprio in ciò si afferma la forza irresistibile del comunismo: i movimenti storici maturi non possono essere ritardati indefinitamente da misure per quanto sfavorevoli. La loro espansione, il loro raggio d’azione possono essere ridotti, ma non già il loro sviluppo e il loro consolidarsi definitivo. E c’è ancora questo da osservare: una riflessione imparziale non potrà mai trascurare quanto vi fu di positivo nell’attività di Stalin; io stesso ho accennato qui alla sua meritata vittoria nei dibattiti degli anni venti, e si potrebbero fare senza dubbio molti altri esempi. Ma l’«esigenza del giorno» è la liberazione del socialismo dalle catene dei metodi staliniani. Quando Stalin farà parte della storia, del passato, e non sarà più – come oggi – il principale ostacolo all’evoluzione futura, sarà possibile, senza troppe difficoltà, formulare su di lui un giudizio storico esatto. Io stesso ho fornito vari spunti di una valutazione storica equanime; ma essa non deve intralciare il lavoro di riforma, oggi così importante.

Si tratta di liberare quelle forze che sono contenute nel giusto metodo di Marx, Engels e Lenin. Nel suo discorso di Bucarest, Chruščëv ha chiarito l’opposizione fra metodo leniniano autentico e affermazioni dogmatiche e contingenti nel senso di Stalin, con la felice immagine che oggi Lenin tirerebbe le orecchie a chi volesse servirsi di citazioni dai suoi scritti e discorsi per proclamare l’inevitabilità delle guerre ai nostri giorni. Ma il ritorno al metodo autentico dei classici del marxismo è anzitutto un fare i conti col presente e col futuro. L’ultima ricerca marxista originale in campo economico, l’Imperialismo di Lenin, è apparsa nel 1917; l’ultima in campo filosofico, l’analisi leniniana di Hegel, è stata scritta negli anni 1914-15 e pubblicata negli anni trenta. Ma se la nostra teoria si è irrigidita, il mondo non si è fermato. Il ritorno ai metodi dei classici del marxismo serve appunto a cogliere marxisticamente il presente, qual esso è in realtà, per desumere così il criterio della condotta e dell’azione, della creazione e della ricerca, dalla realtà esattamente conosciuta, e non da una schematica «citatologia». Naturalmente questo processo è tutt’altro che semplice (anche a prescindere dagli ostacoli posti dalle istanze burocratiche). Fa parte dell’essenza dell’indagine scientifica – e della creazione artistica – che esse non possano raggiungere, per lo più, un’approssimazione massima alla realtà senza passare attraverso errori e peripezie molteplici. Poiché nel periodo staliniano l’istanza centrale doveva essere infallibile, dovevano essere ugualmente «perfette» anche le applicazioni effettuate dai piccoli Stalin. (Che questa «perfezione» e «definitività» fosse quanto mai effimera, che non di rado, dopo breve tempo, fosse condannata come deviazione, è un’altra caratteristica di questo periodo. Anche qui c’è una battuta umoristica che documenta lo stato d’animo dell’intelligentsia russa all’inizio degli, anni trenta. Usciva allora, ogni anno, un volume dell’Enciclopedia letteraria, sempre redatto nel senso della più rigorosa «perfezione». Ma prima che il testo fosse finito di stampare, quasi tutte le verità dogmaticamente fissate diventavano errori altrettanto dogmaticamente stabiliti. Così quell’opera era chiamata da tutti «Enciclopedia delle deviazioni»). Rinunciare a questa «definitività» burocraticamente decretata, discutere apertamente e pubblicamente le divergenze effettive nella scienza e nell’arte, imprimerebbe al marxismo, all’interno, uno slancio superiore ad ogni previsione, e (a differenza di quanto pensa la burocrazia culturale staliniana) non farebbe che accrescere, all’esterno, l’autorità degli studiosi e degli artisti marxisti veramente capaci.

Nel 1789, in una discussione sui cambiamenti costituzionali nel Württemberg, il giovane Hegel scriveva: «Se ha da esserci un mutamento, qualcosa ha da essere mutato». Queste parole si attagliano benissimo alla situazione attuale, e permettono di distinguere con sicurezza i due schieramenti. Poiché, dopo il XXII Congresso, è ormai impossibile evitare del tutto la critica al periodo staliniano. Questa critica è ormai generale. Ma c’è chi dice: «Sì, questo e quest’altro era sbagliato, ma la scienza e l’arte sono già in piena ripresa». E chi dice invece: «Abbiamo cominciato con la critica del passato; ora si tratta, sulla base di questa critica tuttora in corso, di creare le basi ideali e organizzative di una ripresa futura». È chiaro che i primi vogliono «cambiare» in modo che tutto resti com’era: si tratta solo di dare un’etichetta nuova a cose vecchie. Naturalmente, nel secondo caso, non si vuol dire che si debba condurre a termine un’opera di riforma i cui risultati saranno visibili solo in seguito, ad opera finita. No. Un’opera sincera di riforma può produrre nuovi risultati nella scienza e nell’arte già nel corso della lotta per gettare le fondamenta. Ma si tratta di un processo lungo, complicato e contraddittorio.

Caro signor Carocci, mi accorgo che la mia lettera è diventata spaventosamente lunga, anche se ho detto solo una piccola parte di ciò che le sue domande hanno suscitato dentro di me. La prego quindi di scusare, sia la lunghezza, che il carattere frammentario di questa lettera.

Coi miei cordiali saluti Georg Lukács